2010年代ベストアルバム50選 PART3:TOP 50 ALBUMS OF 2010s [30-21]

※PART1(50位から41位)はこちら↓

※PART2(40位から31位)はこちら↓

折り返し地点。今回は30位から21位です。

[TOP 50 ALBUMS OF 2010s [30-21]]

30 The xx / Coexist

The xxは徹底されたミニマリズムを武器に、いわば"引き算の美学"とも言える音作りを特徴にイギリスのアンダーグラウンドシーンから支持を広げてきた。ポスト・ダブステップを思わせる洗練されたクールなエレクトロ・ビートとJoy DivisoinやPILといった70年代以降のポストパンクの空気感が絶妙にマッチして生み出されるサウンドは2ndアルバムの本作でも健在だ。

一方で、1stアルバム以上に静謐さを増した本作は、一見すると非常に地味だ。前作で言うところのCrystalisedやVCRといった分かりやすい楽曲は無い。だが、それ故にそこで鳴っているメロディ・歌の一音一音がより引き立てられている。楽曲のシンプルさ、静かさゆえに、全ての音が意味を持って構築されていく様が見事に伝わってくるのである。

とある評論家は、本作を評して「ソネットというより俳句のような音楽だ」と論じている*1。確かに、短い言葉で感情を叙述的に表現している点において本作は俳句的感性に近いものがあるのかもしれない。

29 Bombay Bicycle Club / So Long, See You Tomorrow

4作目にしてバンド初の全英1位を獲得した本作は、彼らの集大成のような作品に仕上がっている。1stアルバムのギターロックから2ndアルバムのアコースティックサウンド、そして3rdアルバムのエレクトロ志向、これらが本作では見事に溶け合い、バンドのグルーヴィーなダイナミズムに美的なピアノ・コーラスが幾重にも重なり合うダンサブルな一枚となっている。

何よりもその美的なサウンドは圧巻の一言であり、それがBombay Bicycle Clubの独特のリズム感と組み合わさり、唯一無二の世界観が生み出されている。浮遊感のあるフロントマンJack Steadmanの癖のあるボーカル、あるいは随所に散りばめられたワールドワイド・エスニックなサウンドを、透明感のある洗練されたエレクトロなリズム、あるいはピアノの旋律が彩る様は、何度聴いても琴線に触れる。

2010年前後に数多のインディーロックバンドが現れては消えていった中で、Bombay Bicycle Clubは一歩一歩着実に成長し、遂には全英1位を獲得した。その歩みは2012年に遂にコーチェラのヘッドライナーを務めたPhoenixの姿を思わせる。本作のリリース後バンドは活動休止を宣言することになるが、つい先日(1/17)5thアルバムのリリースと共にシーンに復帰。次のディケイドの始まりを彼らのリスタートと共に切ることができるとは、なんと幸せなことだろう。

28 Daft Punk / Random Access Memories

いったい彼らはどこからやってきたのだろうか。時代はまさにEDMの最盛期。AviciiがEDMの時代を人々に広く知らしめる”True”を上梓し、TiestoがアメリカにおけるDJライブの最高動員数を更新し、Martin GarrixがAnimalsという現在もなおEDMを語る上で欠かすことのできないキラーチューンをドロップした2013年に、Daft Punkがなにかをするのであれば、ただ、若きDJ達がかつて熱狂したDaft Punkが作り上げた”ピラミッド大作戦”を再度実行するだけで、Daft Punkは間違いなく世界的なヒーローに返り咲けるはずであった。

なのに一体どうして、Daft PunkはアルバムHuman After All〜Aliveツアーで築き上げた刺激的で刹那的なエレクトロミュージックを手放し、「生音」をキーワードに70-80年代への憧憬を前面に押し出したディスコミュージックアルバムを作り上げてしまった。本作の根底にあるのはDaft Punkのルーツとなる80sのポップミュージックであり。ソウル、ディスコ、AOR、ファンクといった要素が散りばめられている。

こうしたDaft Punkの転換は、テクノロジーに対する漠然とした不安感を持つ我々の心情を見事に射抜いていた。実際に彼らがインタビューで語っているように、本作はテクノロジーの進展が人間の没個性化、アイデンティティの喪失に繋がりかねないことを認識した上で、人間的な作品を作ろうと企図されたものであるという*2。

ロボットが人間を支配するというSFがもはやフィクションではなくなるかもしれない世界において、Daft Punkがロボットであることを強調する必要は最早ない。むしろ、必要なのは、ヒューマニティを取り戻すことであった。ジョロジオモロダーやポールウィリアムスからジュリアンカサブランカスやパンダベアーまで、多様な人々をフィーチャーして作り上げた本作は、彼らの人間的な叙情が込められた作品となったのである。

27 Phoenix / Bankrupt!

Phoenixというバンドはまさに理想のストーリーを経て成長してきた。それは1stアルバムにして大傑作を作り上げその後の活動に苦悩したThe Strokesとも、大ヒット曲が一曲だけひとり歩きしていき誰もアルバムを聴いてくれないと嘆くMGMTとも違った。彼らはあくまでも一歩ずつ、着実に、ファンを獲得し知名度を上げてきた。そんな彼らは、デビューから13年にして遂にコーチェラのヘッドライナーとして出演し、大歓声を浴びるに至った。

こうして名実ともに世界最高峰のパリジャン・ロックバンドとなった彼らは2013年、5thアルバム"Bankrupt!"で新たなステージへと進化を遂げた。シンセの象徴的なリフで始まる"Entertainment"はまさにその典型で、PVでは北朝鮮・韓国の映像がモチーフとなっているオリエンタルな一曲だ。一方でキャッチ―なシンセとロマンティックなThomas Marsのヴォーカルは健在で、粒ぞろいの楽曲が詰まっている。

26 Sufjan Stevens / Carrie & Lowell (2015)

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-6549215-1421819102-7567.jpeg.jpg)

まだ死別を経験したことのないような若造に、この作品を批評することなどできないのかもしれない。そう私に思わせるのには十分なほど、Sufjan Stevensが本作で描いた死は、痛々しいまでにリアルであった。

本作のタイトルである"Carrie & Lowell"は彼の実母と義父の名前からとられている。そして本作に込められたテーマは今は亡き母への愛と後悔、あるいは義父への感謝である。アコースティック・ギターのアルペジオと共に、まるで呟くかのようなスフィアンのヴォーカルが重なり、そうしたテーマが丁寧に歌われている。

25 Hot Chip / In Our Heads (2012)

完全にしてやられたと思った。不気味なシンセのリフが耳にこびりついて離れなかった。リズミカルなNight and Day and Nightのフレーズ、マッチョな男たちがキレッキレに踊るMV、そのすべてがどこか奇妙で、それでいて抜群の中毒性を帯びていた。

私は”Night and Day”に取り憑かれた。電車に乗っていても勉強をしていてもランニングしていても、ついには別の曲を聴いていても、ナィアンディアンナィ〜〜というメロディが頭の中をぐるぐると巡るようになった。

とまあ、とにかく2012年の半分くらいはNight and Dayを聴いていた(気がする)のだが、Night and Dayの話はこれくらいにして、以下はアルバムの話。

Night and Dayが収録されているアルバム”In Our Heads”は幼稚な言い方で恐縮だが、「おもちゃ箱」のようなアルバムだ。やや壮大さを感じさせるオープニングナンバーMotion Sicknessこそ高尚さを匂わせる一曲であるが、独特なリズムがキャッチーなHow Do You Do?、ファンク色をも感じさせるDon’t Deny Your Heart、彼ら特有のダサさがスタイリッシュなハウスミュージックと融合するThese Chains、Gang Gang Danceのリジーを迎えた可愛らしさもあるデュエットナンバーAlways Been Your Loveなど、多様な音楽に彩られた楽曲たちが目白押しだ。

24 The 1975 / A Brief Inquiry Into Online Relationships (2018)

神は死んだ。啓蒙と理性は戦争に行き着いた。父は家父長的役割を失い、教師は親の顔色を伺うようになった。もはやポストモダンにおいて絶対的な何かは存在しない。従うべき指針も超越的な拠り所もない世の中を、何が正解かわからぬまま、僕たちはただ彷徨っている。

インターネットは僕たちに正解を教えてくれるかもしれない。しかしながら、その正解は数多ある正解の一つでしかない。「僕はこう思う」と言ったところで、「君はそう思うんだね。でも僕はこう思うな。だけど、そのどちらも尊重すべき正しいものだよね」と返されるのが関の山だ。僕たちは「人を殺してはいけない」という道徳律すら、相対主義の暴力によって「人を殺してはいけないことを否定する」ことを「一つの正しさ」として肯定せざるを得ないような、ひどく不安定な世界に生きている。

こうしたポストモダンの現状を丁寧に描き、溢れる情報とAIの脅威、近代の失敗、メンタルヘルス、自己喪失ーーこれらを見事にポップミュージックとして昇華したのが、このA Brief Inquiry into Online Relationshipsである。

10年代の社会を描いた本作は、音楽的に見ても10年代の総決算と言える内容となっている。Bon Iverのデジタルクワイアに彩られたオープニング”The 1975”からJoy Divisionを現代に蘇らせたかのような”Give Yourself a Try”、洗練されたスネアが印象的なジャズバラード”Mine”、ブルックリン勢の意匠を匂わせるアフロビートを用いた”TOOTIMETOOTIMETOOTIME”など、多彩なサウンドを聴くことができる。

21世紀に生きる我々は、もはや大文字の理想や夢を信じることは出来ない。だからといって、エヴァンゲリオン的に希望のない世界に背を向け引きこもることも出来ない。そんな「不可能性の時代」に、The 1975は「何かを成し遂げることは素晴らしい」と歌った。どうしようもない世の中だからこそ、そんなポジティブさが必要なのである。理想主義や夢も、厭世主義的な後ろめたさも、21世紀を生き抜くためには役に立たない。必要なのは特別な何かじゃない。何をするか、何を成し遂げたかじゃない。ただ、ほんのすこしポジティブに、何かを成し遂げようとする自分を肯定してあげることなのかもしれない。The 1975の本作には、そんな希望が溢れている。

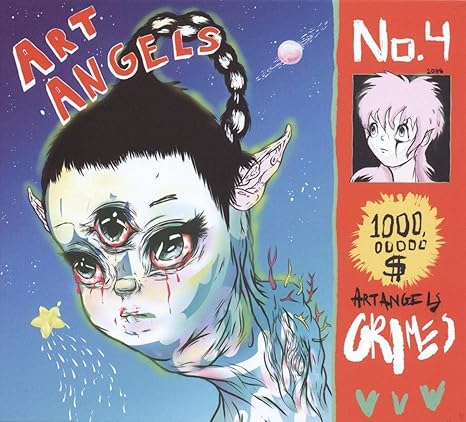

23 Girmes / Art Angels (2015)

Grimesが本作で生み出した異形の「アートの天使」は、グロテスクでどこか日本のサブカル的キュートさを持った3つ目のモンスターであった。

彼女のサウンドには、Aphex TwinやOneothorix Points Never、Crystal Castlesから、Bjork、Yeah Yeah Yeahs、さらにはCarly Rae Jepsen、Taylor Swift、あるいはきゃりーぱみゅぱみゅに至るまで、多様な音楽性を感じることができる。Art Angelsはそうしたあらゆるスタイルがポップに、そして個性的にまとめあげられた一枚である。

Flesh Without BloodのMVで、彼女はバドミントンのラケットを持ちバスケコートに立ち、ドレスを身に纏い、テンガロンハットを被っている。レディオヘッドは21世紀の始まりに「全てがあるべきところに」と歌ったが、Grimesは全てがあるべきところから逸脱している。バドミントンのラケットはバドミントンのコートになく、テンガロンハットはカウボーイ/カウガールの頭上にない。こうした逸脱は彼女のアティチュードを端的に表している。既成概念に対する懐疑、孤独を恐れないこと、あるいはありのままの自分を肯定してあげること、社会とのズレに違和感を持って苦しんでいる全ての人に、彼女の音楽は勇気を与えてくれる。

22 Bon Iver / 22, A Million (2016)

死に至る病とは絶望のことであるーーキルケゴールはこう著し、我々は「死」がもたらす「絶望」から逃れることができないとして、神による救済に可能性をかけた。キリスト教会、あるいはキリスト教国家の腐敗に対抗したキルケゴールは、従来の「信仰によって救われる」という考え方とはまるで異なる信仰のあり方を論じた。

Bon Iverが本作で俎上にあげた神、あるいは信仰は、記号的でひどく抽象度の高いものだ。そのことは、全ての楽曲タイトルに数字が冠してあること、あるいは楽曲中に突如として挿入される不協和音や電子エラーの音からして明らかであろう。聖書からの引用も多く神をテーマにしていることが明らかな一方で、そこで鳴らされている音は、オートチューンの機械的なサウンドだ。したがって、そこでは神と機械という一見相反するような二者が対峙している。「デジタルクワイア」という造語を誰が呼び始めたのか知らないが、「デジタライズされた賛美歌」とは本作の特徴を的確に表しているといえよう。

本作は様々な二項対立を持ち込むと同時に見事に両者を両立させている。全体と部分、大量と少量、機械と自然等々。こうした二項対立は、次作i, iにおいて、ついには「自己と自己」という二者の巡り合い=実存的自己との巡り合いへとたどり着くこととなるのだが。

キルケゴールは結局、抽象的な概念としての人間ではなく、自分自身をはじめとする個別・具体的な事実存在としての人間のあり方を模索するようになる。Bon Iverの22, A Millionからi, iへの軌跡は、まるでキルケゴールのように、神との対峙から実存的自己への対峙への道を辿っている。その意味で、本作は彼が本当の自分にで出会うまでの苦悩に満ちた道程が描かれた作品なのかもしれない。

21 Kanye West / The Life of Pablo (2016)

"The Life of Pablo"などという大仰なタイトルを付けられたもんだからコンセプチュアルなアルバムになることを予想していたのだが、なんともその期待を期待どうりに裏切られてしまった。Ultralight Beamでカーク・フランクリンをフューチャーし正統的にヒップホップとゴスペルを結びつけたかと思えば、Famousでは"俺はまだテイラーとヤってるのかも知んないな、なぜって?俺があのビッチを売名してやったんだからさ“とテイラー・スウィストを思いっきりディスる。また、数重なるアルバムタイトルの変更やトラックのアップデート、さらにTIDAL限定リリースからのアップルミュージックやスポティファイ解禁という流れ。こうした本作におけるリリースまでの過程を見るとそんな訳の分からなさはさらに増幅してしまう。

しかしそんなカニエに翻弄されながらも繰り返し本作を聴くと、二つの一貫したテーマが見えてくる。それが、家族とキリスト教的愛である。カニエが父親となり(それになんと二児の)、家庭を持ったことを考えれば、なるほどこうしたテーマ設定に納得がいく。実際にFMLやWolvsで子供や妻への愛をライムしているのに見て取れるように、今作でカニエは母を失った喪失感から制作された808s & Heartbreakとある意味で対照的であり、また、ある意味では結びついている。

家族愛とキリスト教的愛は互いに重なり合った形で表現されており、それぞれが独立して表現されるわけではない。それはキリスト教におけるアガペーという考え方や、アメリカのプロテスタント的キリスト教理解がそうさせている部分もある。とはいっても何よりカニエが、家族愛とキリスト教的愛を同一視していることが一番の要因であろう。こうした重なり合いは、まさしくカニエが、宗教というものを非常に肯定的に捉えていることの現れでもある。本作以降のカニエは徐々に宗教的なものへの傾倒を明らかにしていくわけであるが、本作がカニエの中での一つのターニングポイントとなっていることは間違いない。

PART4に続きます。次回更新は2月10日頃予定。

[TOP 50 ALBUMS OF 2010s [30-21]]

30 The xx / Coexist (2012)

29 Bombay Bicycle Club / So Long, See You Tomorrow (2014)

28 Daft Punk / Random Access Memories (2013)

27 Phoenix / Bankrupt! (2013)

26 Sufjan Stevens / Carrie & Lowell (2015)

25 Hot Chip / In Our Heads (2012)

24 The 1975 / A Brief Inquiry Into Online Relationships (2018)

23 Girmes / Art Angels (2015)

22 Bon Iver / 22, A Million (2016)

21 Kanye West / The Life of Pablo (2016)

※関連記事

(※2/11追記:サムネイル変更しました)